Depuis quelques années, les sociétés occidentales ont développé une relation ambivalente aux technologies numériques.

Face au développement accéléré de la dématérialisation des objets culturels et des processus de création, à l’omniprésence des dispositifs numériques dans l’ensemble des activités humaines tant professionnelles que personnelles et la place dominante des réseaux sociaux dans le paysage médiatique, apparaissent des mouvements citoyens, régulièrement relayés dans les médias, qui semblent vouloir freiner ces transformations. Leur message est simple et facile à retenir : “Il y a trop d’écrans” dans le quotidien des enfants.

Étonnamment, ce cri d’alarme destiné a priori à l’ensemble de la société, mais est particulièrement entendu et pris en compte dans l’institution scolaire qui, paradoxalement, est resté globalement souvent frileuse quant à l’intégration des technologies numériques dans les pratiques pédagogiques et ce malgré le déploiement (parfois symbolique, il faut bien le dire) d’équipement numérique dans les écoles et la mise en place de formation continue (parfois “à doses homéopathiques”) pour les enseignant-e-s.

S’agit-il de l’expression d’un opportunisme politique ? Pour mémoire, rappelons-nous que la remarque concernant l’abus d’écrans apparaît dans le monde de l’école il y plus de 50 ans, au moment où les écrans … de télévision se sont démocratisés, puis multipliés dans les familles.

Il nous semble intéressant de comprendre ce qui se cache dans ce message, car celui-ci a le mérite de questionner l’école sur la place du numérique dans le cursus des élèves, mais aussi de redéfinir de manière plus large le rôle de l’école dans une société en mutation.

L’origine du propos

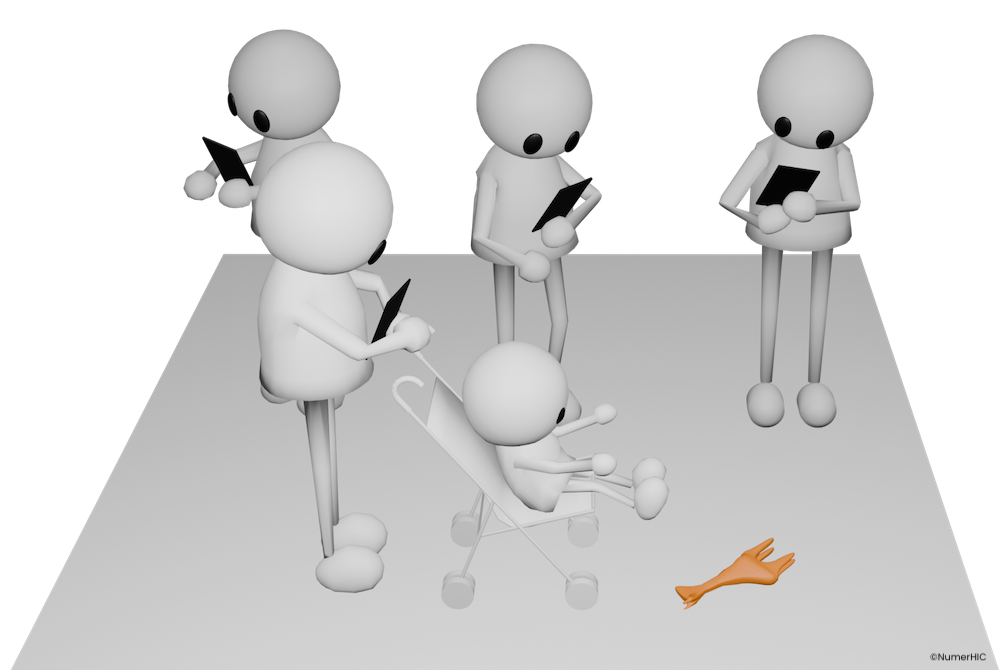

A l’origine de cette mise en garde, il faut citer les propos de Serge Tisseron, docteur en psychologie et membre de l’Académie des technologies. Celui-ci recommande le non-usage des écrans pour les enfants avant 3 ans, puis ensuite un usage raisonné et raisonnable des dispositifs numériques. L’usage trop précoce ou excessif de dispositifs numériques est, selon S. Tisseron, néfaste pour le développement des jeunes enfants. Le type d’activités numériques et l’accompagnement par les adultes est également un facteur à prendre en compte pour juger des effets sur le développement des sujets.

Dans son analyse, il s’agit bien de comprendre que le risque d’appauvrissement relationnel induit par la pratique du numérique concerne autant l’usage des enfants que celui des parents, car un parent absorbé par son activité numérique est un parent absent pour l’enfant, un parent qui ne communique pas. L’enjeu social et éducatif est de taille; il questionne les notions de parentalité, de disponibilité et de frustation, mais aussi les conditions favorables au développement de l’enfant.

Pertes d’attention

On conviendra dans tous les cas que l’usage numérique dans le cadre familial dépasse largement l’institution qui se garde d’ailleurs bien d’entrer dans le débat.

La classe est un contexte bien différent, puisque l’enseignant est présent et disponible par essence et est chargé d’organiser l’activité au quotidien en regard des objectifs pédagogiques institutionnels.

L’école, un sanctuaire ?

Les buts actuels de l’école visent à permettre le développement global et cognitif des enfants, à assurer l’acquisition de compétences adaptées à la société dans laquelle ils deviendront des citoyens actifs et responsables. Cela touche aux compétences disciplinaires, à la formation générale et aux compétences transversales. Pour mieux saisir l’enjeu, citons un extrait du plan d’études de l’école suisse romande illustrant le domaine de la formation générale :

Le rôle de la Formation générale est donc d’initier les élèves, futurs citoyens, à la complexité du monde. Par une meilleure connaissance de soi, des conventions sociétales et des enjeux contemporains globaux, ainsi que par le traitement d'informations variées et plurielles, elle favorise la construction d'argumentations et le débat.

On l’aura compris, pour répondre aux enjeux contemporains et futurs, la formation des élèves ne peut pas faire l’impasse sur l’éducation aux médias, sur l’usage du numérique. L’école ne peut pas être un sanctuaire, elle doit s’adapter, parce que, qu’on le veuille ou non, le monde a changé et change encore et même très vite.

A bonne question, mauvaise réponse

Dès lors, la bonne question ne touche pas à la présence d’écrans ou à l’interdiction des écrans dans les classes, mais bien à ce qu’il convient de faire pour former les élèves à comprendre le monde et à être en phase avec une société et dans laquelle les processus numériques, notamment par l’usage massif de l’IA (Intelligence Artificielle) vont probablement à l’avenir prendre encore davantage de place.

Confronté à la pression populaire et médiatique sur l’usage du numérique en classe, les institutions scolaires cherchent des réponses qui apaisent l’opinion publique. Par exemple, à Genève (Suisse), les enseignant-e-s doivent enseigner le numérique aux élèves de 4 à 8 ans, mais en interdisant l’usage en autonomie d’une tablette numérique par les élèves, privant ainsi les élèves de l’usage de ressources pédagogiques numériques interactives pourtant prévu par le plan d’études en vigueur. Une pirouette administrativo-pédagogique qui invite par ailleurs les enseignant-e-s à utiliser devant leurs petits élèves un projecteur de données et même une tablette numérique (à ne pas mettre dans les mains des élèves) pour illustrer leurs propos au sujet du numérique…

Les pratiques pédagogiques transmissives en sortent largement renforcées, quitte à perdre au passage l’intérêt et l’attention des élèves pour l’éducation numérique.

Un tel moratoire interdisant l’usage des dispositifs numériques par les élèves dans le cadre scolaire nous semble être la marque du manque de confiance que l’on accorde aux enseignant-e-s dans leur mission et le révélateur de l’absence de perspective pédagogique de l’institution à l’égard des technologies éducatives.

Une alternative

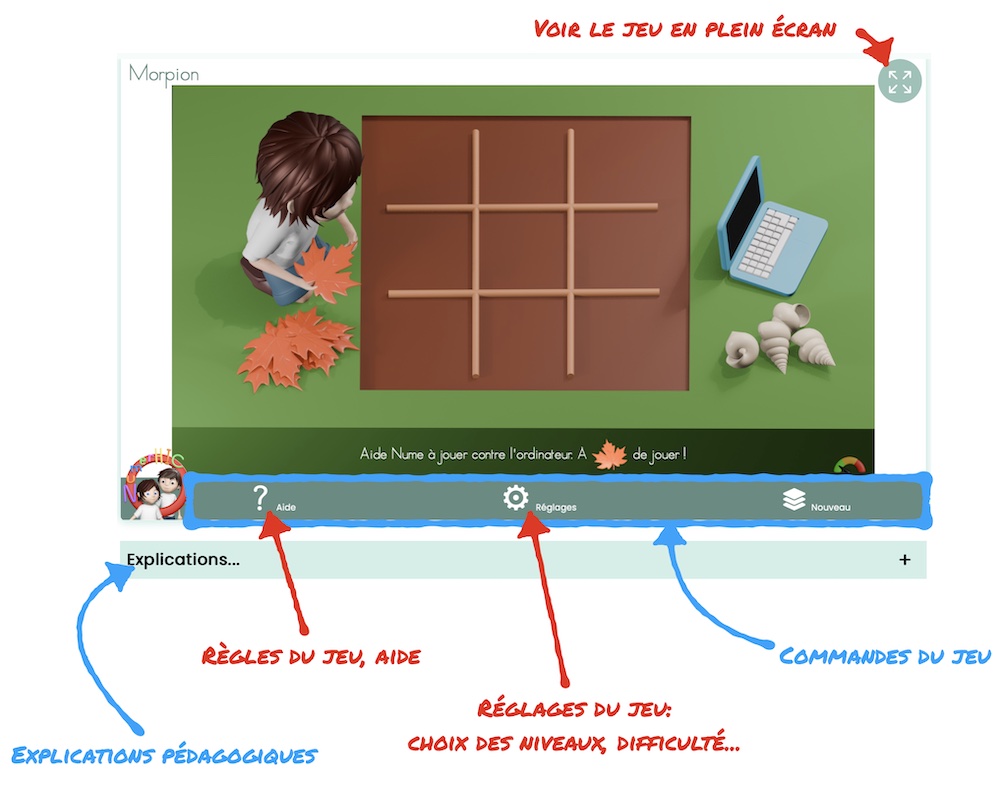

Il existe pourtant une alternative qui repose sur l’utilisation de ressources numériques adaptées à l’âge des élèves et répondant aux exigences des plans d’études et qui impliquent un usage raisonné des dispositifs numériques par les élèves en toute autonomie.

Le site NumerHIC a l’ambition de contribuer modestement au développement de cette alternative pédagogique.