Au moment de la rentrée des classes, une priorité énoncée en juin dernier par la cheffe du département de l’instruction publique d'un canton suisse-romand me revient en tête: l’année scolaire 2025-26 devra permettre aux élèves de l’enseignement primaire de maîtriser l’orthographe. En guise d’exemple, la pratique quotidienne de la dictée est prônée.

L’autorité scolaire semble oublier que l’objectif de la maîtrise orthographique concerne en réalité pour l’élève ses propres écrits et que la dictée est un moyen de contrôle, pas un vecteur d’apprentissage.

Cette annonce politique est liée à des résultats relativement faibles en orthographe aux tests PISA pour les élèves genevois. Dans les faits, elle exprime une représentation nostalgique de l’apprentissage de la langue et de l’école.

L’orthographe française est, dès son origine, un marqueur social déterminant. Dans son histoire, l’école, porteuse d’une promesse d’égalité des chances, accorde donc une large place à cette compétence. Pourtant, le défi est de taille carl’orthographe française est d’une complexité infinie.

La légende sociale raconte d’ailleurs que l’école du siècle passé parvenait à inculquer la maitrise de l’orthographe à la génération de nos grands-parents. Je vous invite à rechercher des écrits manuscrits dans les greniers de vos aïeux et à vérifier, quitte à être déçu… Si les écrits scolaires conservés sont effectivement souvent exempts de fautes d’orthographes, c’est qu’il s’agit en réalité de recopies de textes déjà corrigés préalablement. Et c’est sans doute pour cela qu’ils ont été conservés, comme des instantanés d’un idéal de réussite scolaire, un cliché instagramable, avant l’heure, de l’école du passé, de nos anciens et de leurs liens au respect … de l’orthographe.

En effet, l’orthographe nous parle de respect, d’effort et de conformité. Elle a même été conçue pour ça :

- Respect et conformité, car l’orthographe fixe (ou fige) un cadre à la langue écrite qui doit permette la communication facilitée entre chacun-ne, indépendamment des particularités linguistiques, sociales et économiques. Cet aspect assure le développement d’une culture et contribue au récit national, éléments fondateurs des états-nations dès le 19eme siècle.

- Effort, car l’orthographe est exigeante et nécessite de mémoriser des règles complexes et son lot d’exceptions. L’exercice en français est d’autant plus complexe, que l’orthographe. construite par les lettrés comme un marqueur social, s’éloigne d’emblée des évidences phonétiques.

L’école démocratique porte des valeurs qui font écho à celles véhiculées par la maîtrise orthographique : respect, conformité et effort. Il me manque que la discipline pour parachever le profil.

Ce goût affiché de l’école pour l’orthographe n’est donc pas un hasard. Il fait partie du récit scolaire dès son origine et définit en quelque sorte les fondements de la réussite, les ressorts de l’ascenseur social. Par la suite, les différentes réformes de l’enseignement du français ont montré que l’enjeu majeur concerne en réalité la communication orale et écrite et que les aspects techniques de la langue ne doivent servir que les objectifs globaux. Cela n’aura visiblement pas suffi.

Depuis cette époque, l’eau a encore coulé sous les ponts (et les changements climatiques ont même tendance aujourd’hui à les emporter régulièrement). L’ascenseur social est grippé, les diplômes ne sont plus une garantie d’emploi et les rêves professionnels des élèves paraissent bien éloignés des valeurs d’effort de leurs parents.

Dès la fin des années 60, la société s’est questionné avec raison sur ce qui différencie l’autorité de l’autoritarisme, le respect légitime du respect par la terreur, et sur le lien qui unit effort, motivation et valorisation.

En d’autres mots, la société a reconnu la complexité de l’éducation et l’institution scolaire a tenté à plusieurs reprises de redéfinir sa mission et ses priorités, sans jamais y parvenir vraiment. Pourquoi ?

Sans doute parce que l’école est au cœur des aspirations et doutes politiques. Elle n’est souvent que la caisse de résonnance des rêves et des peurs de nos sociétés. Tout ce que la société ne parvient pas à réaliser doit passer par un programme scolaire, concrétisant un fantasme social, une promesse sans cesse renouvelée : nos enfants feront mieux que nous.

Vaste projet, mais quelle charge pour eux !

Dans un contexte social brutal et incertain, au moment où les valeurs humaines sont bafouées à grande échelle, où les actions nécessaires pour répondre au défi climatique manquent cruellement d’envergure ou même de volonté politique, que les dépenses militaires grimpent et que les populations les plus fragiles se paupérisent, quelles sont les priorités de l’école ?

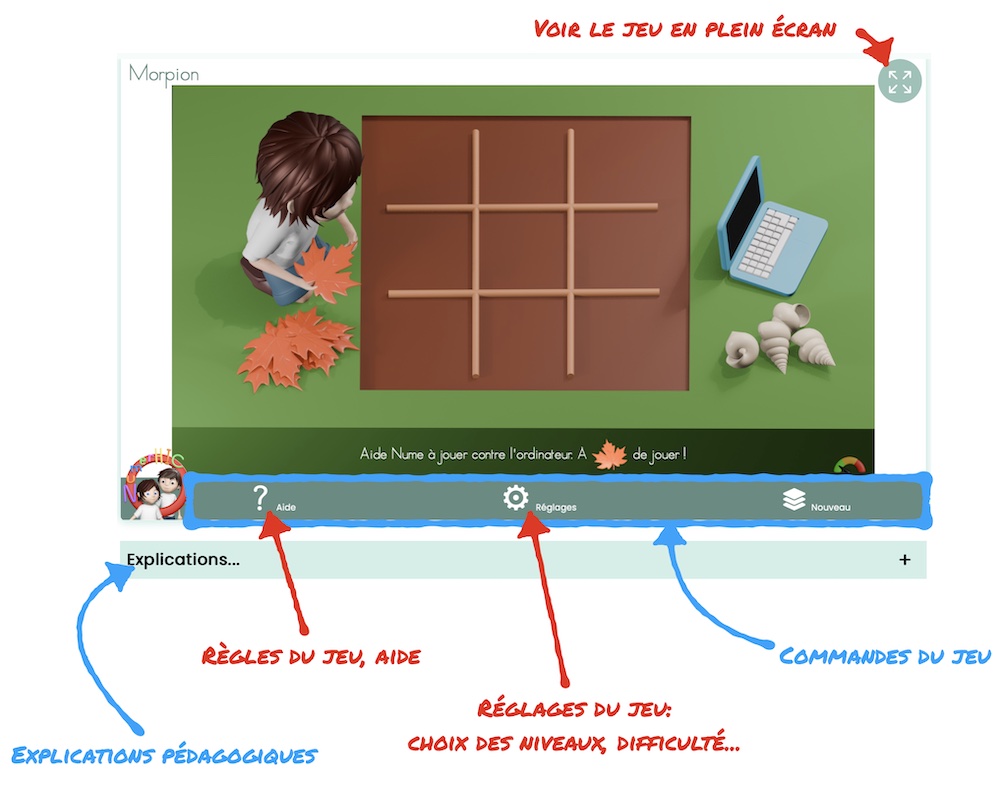

Certainement pas d’instaurer des pratiques quotidiennes de contrôle (dictée), ni de multiplier les campagnes de sensibilisation et recommandations morales aux enfants sur le cyberharcèlement, d’interdire l’usage des écrans en classe (tout en prônant l’usage de la projection collective et l’apprentissage du code informatique sur supports écrits)1 ou de modifier les horaires scolaire ou une fois encore la répartition des vacances.

La priorité est ailleurs : dans le vivre ensemble, dans le sens à donner aux activités menées en classe, dans la réalisation de projets, dans la collaboration, dans la résolution de problèmes, dans la pratique quotidienne de l’usage de la parole et de l’écrit pour exprimer ses mots et ses pensées, dans la lecture de textes et d’images pour tenter de comprendre le monde et développer son esprit critique, dans tout ce qui fait notre humanité, quand bien même un élève l’écrirait parfois UMANITÉ.

1 Tous ces exemples d’actions ont été observés tout récemment dans une école